Hardware & Software Tower

1997Ruggero Lenci (capogruppo/team leader)

Stefano Catalano, Assen Assenov (consulente)

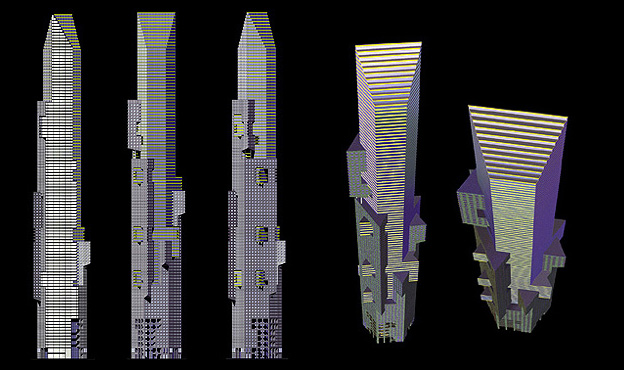

Il grattacielo moderno, pur appartenendo allo Stile Internazionale, quindi ai linguaggi contemporanei, è stato definito agente di false informazioni in quanto la membrana che ne separa l'interno dall'esterno offre un'immagine spesso solo apparente rispetto a una complessità celata internamente, tanto che il modo di mitigare tale complessità può assumere toni in cui si rendono visibili acquisizioni linguistiche proprie di altri codici, tra cui il Regionalismo Critico. Con le parole di William Pedersen "La forma di un solido maschera la frenetica attività delle molecole nello stesso modo in cui la pelle di un grattacielo cela le sue funzioni." Lo stesso architetto, partner della Kohn Pedersen Fox Associates, lascia aperti alcuni cruciali interrogativi circa la natura di tale tipologia: "in che modo le pressioni esercitate dall'urbanistica della città moderna influiscono sulla forma del grattacielo?... I grattacieli non sono troppo grandi per cadere sotto l'influenza delle preoccupazioni convenzionali? O hanno regole proprie? Non richiedono teorie completamente nuove relative alla loro grandezza rispetto alla inferiorità dimensionale del contesto?.... Potremo mai imparare abbastanza sui nuovi contesti (Asia, Europa, Sud America) in modo da far confluire significativamente il regionalismo nei grattacieli? O il grattacielo è così unicamente americano che può essere visto solo come un bene importato? Se dobbiamo aggiungere ai nostri compiti lo studio dell'identità regionale, sarà possibile superare l'ovvietà di realizzare poco più che caricature degli edifici indigeni?”. Ciò che oggi diventa determinante verificare, e non solo in questa specifica tipologia, è se la definizione esatta dei margini volumetrici, la rigorosa descrizione materica, nonché l’articolazione delle masse e delle superfici, esigano abilità rappresentative e sofisticati mezzi grafici per alimentare il progetto in fieri, oppure se l’iter ideativo possa farne facilmente a meno essendo altri i temi sui quali le scelte di fondo vanno compiute. In edifici a sviluppo verticale nei quali gli aspetti tecnologici sono preponderanti rispetto a quelli linguistici e comunicativi (ogni grattacielo rappresenta una nuova sfida tecnologica) potrebbe infatti annidarsi il rischio di produrre un eccesso di immagine ancor prima di aver avviato a soluzione le scelte invarianti, ovvero strutturali, impiantistiche e normative, responsabili della fattibilità realizzativa, prima ancora che del successo figurativo dell’iniziativa. L’esercitazione progettuale sul tema del grattacielo si presta quindi per sua natura a dibattere questo tema perché le scelte che vanno operate per la definizione delle sue masse e superfici coinvolgono quantità così significative e visibili da confrontarsi per importanza con quegli aspetti indicati come invarianti. Non è ovviamente possibile prescindere dal collocamento geografico e dalla conoscenza delle normative relative al luogo nel quale il grattacielo è pensato (ad esempio le norme italiane rendono impossibile la realizzazione del tipico grattacielo americano con circa 2000 mq. di superficie per piano e due scale di sicurezza). È necessario, nel comporne i volumi, sviluppare simultaneamente il telaio strutturale in modo continuo, resistente al vento e ben ancorato al suolo, e progettare scrupolosamente il core, ovvero il corpo centrale degli ascensori, dei bagni e dei cavedi per gli impianti, sia in pianta che in sezione. Con queste basi si può avviare il progetto del sistema volumetrico andando a definirne le parti che interagiscono con l’esterno, responsabili dell’immagine finale. Qui subentra la progettazione delle masse, peraltro già determinata dalla scelta della maglia strutturale. Tale studio si preoccupa di estrapolare le regole compositive attraverso le quali conformare e articolare i volumi. Nel progetto teorico della Hardware & Software Tower elaborato in sintonia con la spazialità urbana e i linguaggi architettonici della città di San Francisco, è presente una netta articolazione dei volumi resa tramite l’uso di due tipi di membrane assegnati rispettivamente a due parti che intessono tra loro un continuo dialogo. La massa interna è in vetro, in quanto questa parte va letta come una lama che esprime il passaggio dal mondo fisico e materiale a quello metafisico e immateriale, mentre quella esterna è in granito perché essa deve rappresentare la solidità del progetto, l’elemento roccioso nel quale è incastonata la lacerante lama vitrea nonché il suo attacco a terra. Se le due parti fossero inviluppate in un’unica membrana, pur in presenza di una stessa articolazione volumetrica, il messaggio avrebbe assunto un significato di monologo e non di dialogo tra due caratteri distinti. Non ritenendo che l’architettura abbia compiti pubblicitari, purtuttavia è palese il fatto che l’immagine complessiva che deriva da un edificio possa venire utilizzata a fini rappresentativi. In un grattacielo ciò dovrebbe avvenire per la forza comunicativa dell’architettura e per la coesione delle sue parti, senza che la committenza per cui l’edificio è stato concepito debba poi apporvi il proprio marchio sul coronamento per rendersi riconoscibile. Per quanto riguarda gli aspetti espressivi legati all’uso del vetro in architettura, alcune industrie hanno messo a punto produzioni innovative utilizzabili a fini comunicativi che modificano e integrano i metodi tradizionali di concepire la membrana esterna del progetto: vetri fotocromatici che si opacizzano all’attivazione di un circuito elettrico che stimola un sottile film costituito da cristalli liquidi collocato tra due lastre; vetri con caratteristiche fotosensibili, che si oscurano automaticamente regolando l'intensità del filtraggio della luce; vetri elettroluminescenti usati come strumenti di comunicazione. Vi sono poi i vetri serigrafati ottenuti attraverso procedimenti di sabbiatura delle sue superfici non protette da una pellicola. Con queste e altre applicazioni tecnologiche legate alle numerose combinazioni espressive, tra cui vanno annoverate anche quelle rese disponibili dalle pareti ventilate, l'edificio rischia però di diventare sempre più vetrina di sé stesso. Quando con un progetto, e in particolare con quello di un grattacielo, si accede a una significativa soglia di rapporti comunicativi attraverso una strutturazione organica più autonoma, che rinuncia a interventi invasivi e di cosmesi di natura simile a quelli descritti, allora ci troviamo in presenza di caratteri di permanenza in architettura. Si può, in questo senso, parlare di un secondo rinascimento che in alcune città con il grattacielo è già iniziato. A New York, Chicago, Hong Kong, Shanghai, Kuala Lumpur, ad esempio, si assiste a un’esposizione di architetture/simboli che sono ormai divenute un tutt’uno con l’istituzione che le ha commissionate. In questo senso, durante la progettazione della H&ST, si riteneva che la torre dovesse ospitare una multinazionale che si occupa della produzione di computer e programmi. L’immagine proposta avrebbe dovuto corrispondere esattamente alla committenza, calzandola per la sola potenza della sua architettura, senza sollecitare alcun intervento di carattere cosmetico-pubblicitario. Se il progetto vuol dire questo, allora credo che, benché i suoi strumenti di rappresentazione siano in questi ultimi quindici anni molto cambiati, si possa pienamente ristabilire una continuità con i grandi temi del rinascimento, del barocco e dell’illuminismo e, a proposito di quest’ultimo periodo, con un certo tipo di architettura parlante ledouxiana e boulléeiana che proprio dall’immagine-simbolo traeva il suo massimo empito creativo. Per esemplificare, passando ad analizzare da un punto di vista comunicativo le singole parti del progetto del grattacielo H&ST, il volume vitreo vuole rappresentare un monolito, un'enorme massa luminosa e tendente all’immaterialità incastonata nella scorza granitica della solida storia. Il monolito è articolato in modo da non poter essere liberato dalla roccia. La sensazione che si vuole dare è che la massa vetrosa di cui è composto, sia stata lasciata freddare dentro la propria forma, e tutto si sia irreversibilmente incastonato in modo articolato e dissonante in un insieme unico ma con caratteri distinti che convivono degnamente nella diversità. La forza dirompente che si vuole produrre dipende da quella stretta connessione tra i modi dell’essere e quelli dell’apparire, che possono trovare piena espressione solo a seguito di molteplici verifiche tra il progetto di architettura e la sua resa grafica. Per accennare alle regole generatrici della forma planimetrica, queste si basano sulla geometria del triangolo equilatero e danno luogo all’estrusione di due esagoni regolari: uno esterno di 30,60 ml. di lato le cui facce sono rivestite in lastre di granito con finestre di dimensioni 1,80x1,80 ml.; l’altro interno, di 23,40 ml. di lato rivestito in lastre di vetro dello stesso modulo orizzontale. La struttura è basata su un core o nocciolo interno nel quale sono collocati gli ascensori, i bagni (che trovano posto nei pianerottoli tra gli ascensori ai piani dove questi non aprono) i cavedi e le scale, e su un doppio ordine di pilastri che distano tra loro 7,20 ml. Il numero dei piani è 115, per un’altezza di 460 ml. (misurata alla sommità delle antenne). Un moto centrifugo fa sì che le due geometrie esagonali vengano continuamente disturbate nella loro modulazione sintonica da frequenti prolungamenti delle rispettive superfici, le quali assumono spessori volumetrici e spigoli acuti a 60°. Tali prolungamenti non avvengono in modo indolore, ma creano dei laceranti affondi nei volumi granitici nei quali le taglienti lame vitree si incuneano profondamente sottraendo ingenti porzioni di materiale roccioso. Per l’elaborazione di tutte le fasi di questo progetto si è fatto molto uso sia dei metodi tradizionali che affidano allo schizzo la propria indagine embrionale, che delle nuove tecnologie che consentono più rigorose notazioni grafiche in grado di sviscerare i nascosti legami spaziali presenti tra le parti. L’idea è come un filone in una miniera di cui non bisogna perdere traccia pena la perdita del giacimento. Essa va seguita, assecondata, nutrita in relazione alle sue esigenze, fatta ramificare e lasciata maturare, affinché possa manifestarsi come entità autonoma, sintetica e condivisibile. Sotto questo aspetto il disegno di architettura ha responsabilità ben maggiori del mero persuadere, che consistono nel costruire quanto è ancora solo immaginato attraverso modalità rappresentative che sono tanto più efficaci quanto più risultano svincolate da dogmi metodologici preordinati. Ciò significa che uno schizzo, per quanto fugacemente annotato, così come un disegno alla lavagna o uno studio volumetrico elaborato al computer, costituiscono tutti strumenti validi per l’elaborazione del progetto ampliando il campo degli odierni mezzi ideativi a disposizione dell’architetto. Andrebbe evitato di posticipare la resa grafica tridimensionale a un momento nel quale l’elaborazione progettuale non è più in corso, perché così facendo questa non sarebbe più utile allo sviluppo dell’idea finendo per costituire solo il bel disegno persuasivo. In contrapposizione, il disegno riveste compiti di stimolo alla creatività dei progettisti, di verifica e controllo degli spazi immaginati, di designazione esatta e circostanziata delle quantità di progetto. Esso non può allora divenire, nella fase preliminare, un processo meccanico basato su una regola rigida e poco fluida, ma configurarsi come un inarrestabile fiume in piena, ancora ricco di tollerabili incongruenze, che alimenta continuamente e con facilità il processo creativo. Sarà affidato a un successivo momento, nel quale l'idea disegnata di getto verrà razionalizzata, il compito di verificare la chiarezza del processo progettuale e la qualità architettonica delle parti.

Pagina Iniziale